上記画像のコードを見る(1/4)

(ここをクリックすると以下が開く)

/**

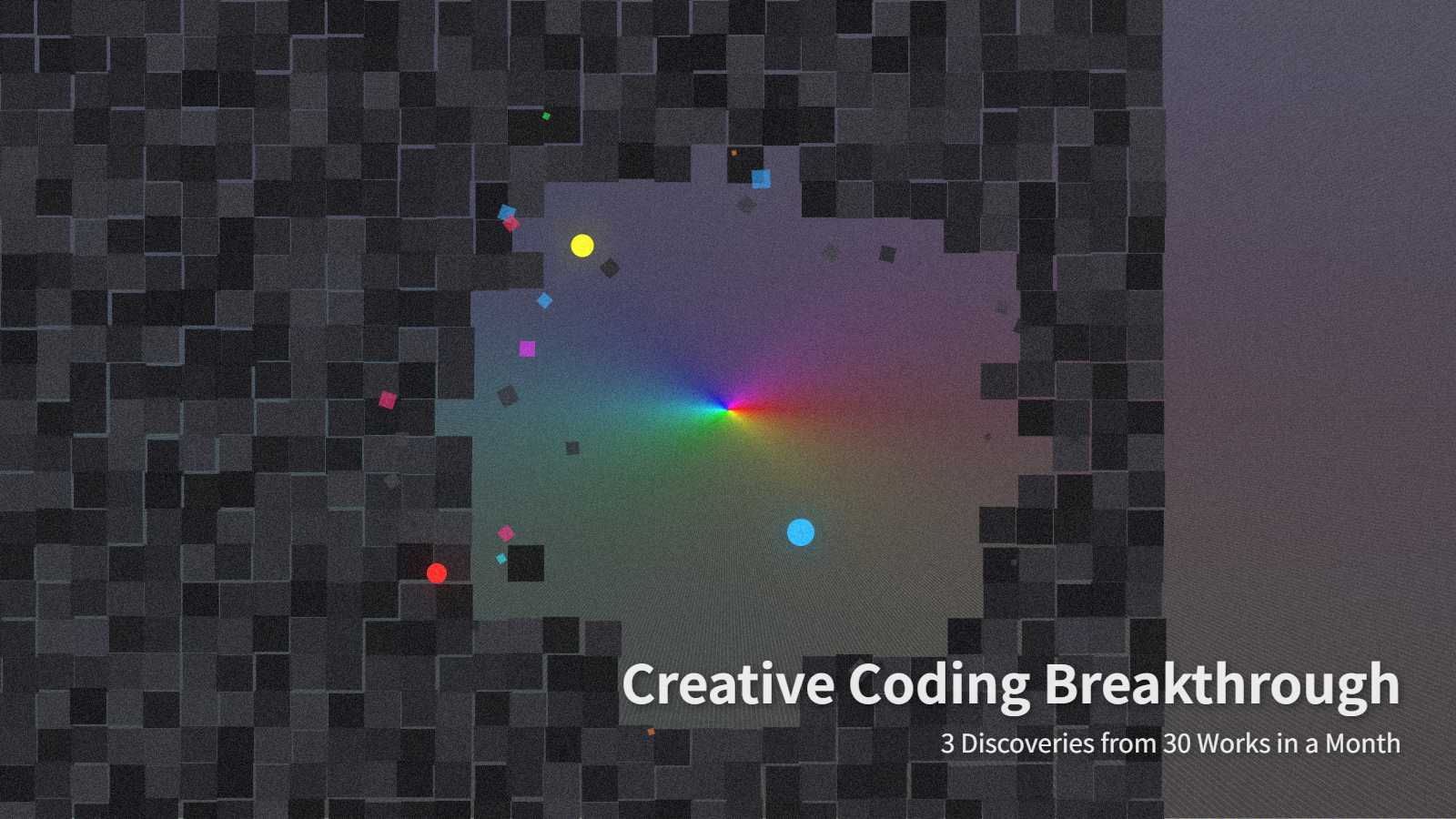

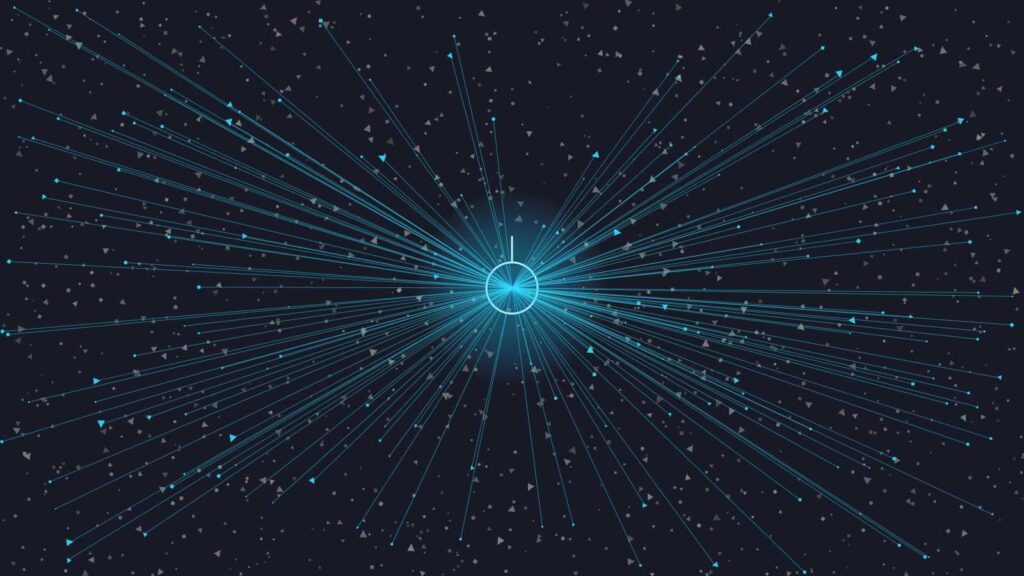

* @title Breakthrough of Light

* @author Takuya Watari (watataku)

* @date 2025-08-05

* * @desc

* ブログ記事「クリエイティブコーディングの伸び悩みを打ち破った3つの発見」の

* アイキャッチ用に制作したジェネラティブアートです。

* * 「伸び悩み」を象徴する暗い壁を打ち破り、その先に見える「希望」や

* 「新しい発見」を、中心から放たれるカラフルな光で表現しています。

* 3つの輝く粒子は「3つの発見」を、飛び散る30の破片は「月間30作品」の

* 努力を象徴しています。

* * @license

* This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

* http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

* * Takuya Watari

* Website: https://watataku-artist-katsuyaku.com/

* X: https://x.com/Watataku_Art

*/

// p5.js Web Editor: https://editor.p5js.org/

function setup() {

createCanvas(1600, 900);

colorMode(HSB, 360, 100, 100, 100);

noStroke();

// 背景をグラデーションで描画

drawBackground();

// 壁の向こう側の希望の光を描画

drawHopeLight();

// 伸び悩みの壁を描画

drawWall();

// 30作品の努力を示すカケラを描画

drawDebris();

// 3つの大きな発見を示す光の粒子を描画

drawThreeDiscoveries();

// 全体に質感を加えるノイズを描画

drawGrain();

// タイトルを追加

drawTitle();

}

// -------------------------------------------------------------

// 各要素の描画関数

// -------------------------------------------------------------

// 背景のグラデーション

function drawBackground() {

let topColor = color(230, 50, 15); // 暗い青

let bottomColor = color(260, 60, 5); // 暗い紫

for (let y = 0; y < height; y++) {

let inter = map(y, 0, height, 0, 1);

let c = lerpColor(topColor, bottomColor, inter);

stroke(c);

line(0, y, width, y);

}

noStroke();

}

// 壁の向こうに広がる希望の光

function drawHopeLight() {

push();

translate(width / 2, height / 2);

// 放射状に広がるカラフルな光

for (let i = 0; i < 360; i += 0.5) {

let angle = radians(i);

let x = cos(angle) * width;

let y = sin(angle) * height;

let h = i % 360;

let s = 90;

let b = 100;

let alpha = 15;

stroke(h, s, b, alpha);

line(0, 0, x, y);

}

noStroke();

pop();

}

// 伸び悩みを象徴する壁

function drawWall() {

let blockSize = 40;

for (let x = -blockSize; x < width * 0.8; x += blockSize) {

for (let y = -blockSize; y < height + blockSize; y += blockSize) {

let d = dist(x, y, width / 2, height / 2);

// 壁の中央部分をノイズを使って不規則に崩す

let noiseVal = noise(x * 0.01, y * 0.01);

if (d > 200 + noiseVal * 200) {

let gray = random(10, 25);

fill(240, 10, gray, 95);

// 少しだけ位置をずらして単調さをなくす

let offsetX = (noise(x * 0.1, y * 0.1) - 0.5) * 10;

let offsetY = (noise(x * 0.2, y * 0.2) - 0.5) * 10;

rect(x + offsetX, y + offsetY, blockSize, blockSize);

}

}

}

}

// 30作品の努力を象徴するカケラ

function drawDebris() {

for(let i = 0; i < 30; i++) {

let angle = random(TWO_PI);

let radius = random(180, 400);

let x = width / 2 + cos(angle) * radius;

let y = height / 2 + sin(angle) * radius;

// 壁の色と光の色を混ぜる

if(random() > 0.5) {

fill(240, 10, random(15, 30), 80); // 壁のカケラ

} else {

fill(random(360), 80, 100, 60); // 光のカケラ

}

push();

translate(x, y);

rotate(random(TWO_PI));

let size = random(5, 20);

rect(0, 0, size, size);

pop();

}

}

// 3つの大きな発見

function drawThreeDiscoveries() {

// 発光エフェクト(シャドウを利用)

drawingContext.shadowBlur = 40;

// 1つ目の発見

drawingContext.shadowColor = color(60, 100, 100, 50); // 黄色い光

fill(60, 80, 100);

circle(width * 0.4, height * 0.3, 25);

// 2つ目の発見

drawingContext.shadowColor = color(200, 100, 100, 50); // シアンの光

fill(200, 80, 100);

circle(width * 0.55, height * 0.65, 30);

// 3つ目の発見

drawingContext.shadowColor = color(0, 100, 100, 50); // 赤い光

fill(0, 80, 100);

circle(width * 0.3, height * 0.7, 22);

// シャドウをリセット

drawingContext.shadowBlur = 0;

}

// 質感を与えるノイズ

function drawGrain() {

loadPixels();

for (let i = 0; i < pixels.length; i += 4) {

let grain = random(-15, 15);

pixels[i] = pixels[i] + grain;

pixels[i+1] = pixels[i+1] + grain;

pixels[i+2] = pixels[i+2] + grain;

}

updatePixels();

}

// タイトル描画

function drawTitle() {

// 日本語フォントは環境依存のため、Webセーフなフォントで代替

// 正確なフォントで表示したい場合は、画像編集ソフトで後から追加するのが確実です

textFont('Helvetica, Arial, sans-serif');

textAlign(RIGHT, BOTTOM);

// メインタイトル

fill(0, 0, 100, 90);

textSize(58);

textStyle(BOLD);

// 少しドロップシャドウ

drawingContext.shadowColor = color(0, 0, 0, 50);

drawingContext.shadowBlur = 10;

drawingContext.shadowOffsetX = 3;

drawingContext.shadowOffsetY = 3;

text("Creative Coding Breakthrough", width - 60, height - 120);

// サブタイトル

textSize(28);

textStyle(NORMAL);

text("3 Discoveries from 30 Works in a Month", width - 60, height - 70);

// シャドウをリセット

drawingContext.shadowBlur = 0;

drawingContext.shadowOffsetX = 0;

drawingContext.shadowOffsetY = 0;

}

// draw()は一度だけ実行

function draw() {

noLoop();

} ワタタク

ワタタク「クリエイティブコーディングの勉強を始めたけど、最近作品もつくれていないし、なんだか伸び悩んでるなぁ。」

もしあなたが今、こんな「伸び悩み」を感じているなら、この記事はきっとあなたのためのものです。

こんにちは!「クリエイティブコーディング1万時間の歩き方」をコンセプトに、世界で活躍するアーティストを目指す僕、わたたくです。

実は僕自身、少し前まで同じような壁にぶつかっていました。しかし、2025年6月に行ったある挑戦をきっかけに、その壁を打ち破る大きなヒントを発見できたのです。

その挑戦とは「#minacoding2025に参加し、1ヶ月で30作品を創る」こと。

この記事では、がむしゃらにアウトプットを続けた僕が掴んだ、クリエイティブコーディングの伸び悩みを打ち破るための3つの発見を、僕自身の経験とともにお話しします。

この記事を読み終える頃には、あなたの創作に対する迷いが晴れ、明日からまた新しい一歩を踏み出す活力が湧いてくるはずです。

この記事を書いた人

上達の研究家 / アーティスト

「才能」ではなく「発見」で描く。文系・36歳からの上達ハック。

- ゼロから独学でクリエイティブコーディングに挑戦し、以下の実績を達成

- 開始1年8ヶ月目までに公募6つに挑戦し、3つ入選(勝率50%)

- KITTE大阪の18メートルあるAxCROSS大型スクリーン

- 虎ノ門ヒルズステーションタワーB2F TOKYO NODE エントランスサイネージで展示

- UN:O(東京大手町)にある会員限定のサテライトオフィスにて2作品常設展示

- 開始1年9ヶ月目に、虎ノ門ヒルズ49階、地上250mのインフィニティプールへ作品提供・展示

- 開始1年8ヶ月目までに公募6つに挑戦し、3つ入選(勝率50%)

- 【上達の秘密】

- 起源の物語:未経験から虎ノ門ヒルズ展示までの全記録(Genesis)

- 思考の技術:「上達」をシステム化する、モレスキン6冊の運用設計図

- ※虎ノ門ヒルズでの実績を出した「思考」と「経験」を、再現可能な形に体系化

なぜ、僕たちは伸び悩むのか?

まず、僕がなぜ伸び悩んでいたのかを少しだけお話しさせてください。

原因はシンプルで、「インプットに対して、アウトプットの量が圧倒的に足りていなかった」からです。

たくさんの素晴らしい作品を見たり、新しい技術を学んだりして「知識」は増えるものの、それを自分の手で形にする機会が少なかったのです。一人で黙々と制作していると、どうしても「今日は疲れたから明日でいいや」と甘えが出てしまうんですよね。

あなたにも、心当たりはありませんか?

この「アウトプット不足」という根本的な課題を解決してくれたのが、最初の発見につながります。

発見1:企画に参加し、「強制的に作る環境」に飛び込む

上記画像のコードを見る(2/4)

(ここをクリックすると以下が開く)

/**

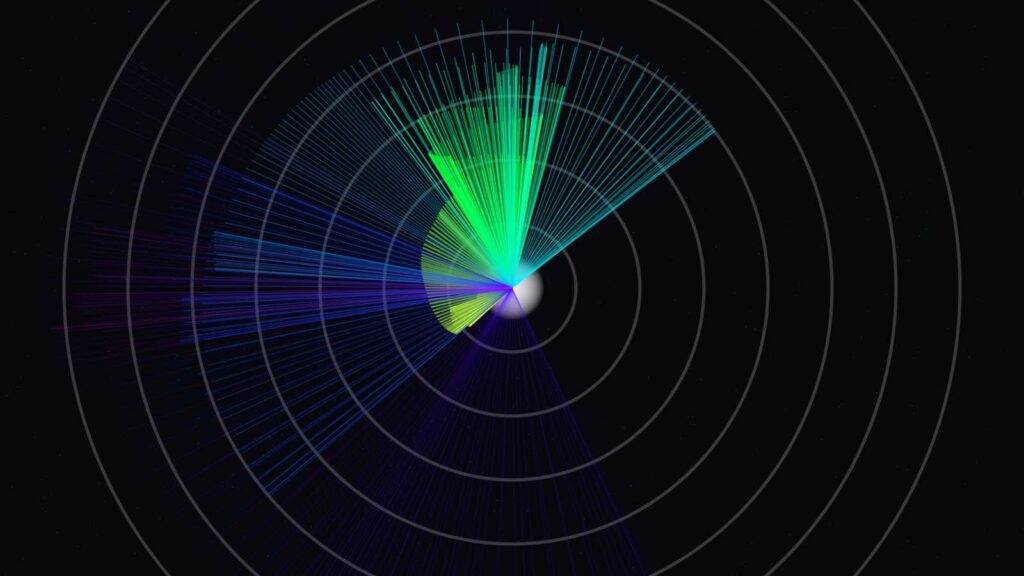

* @title 30-Day Challenge: The Grid of Growth

* @author Takuya Watari (watataku)

* @date 2025-08-05

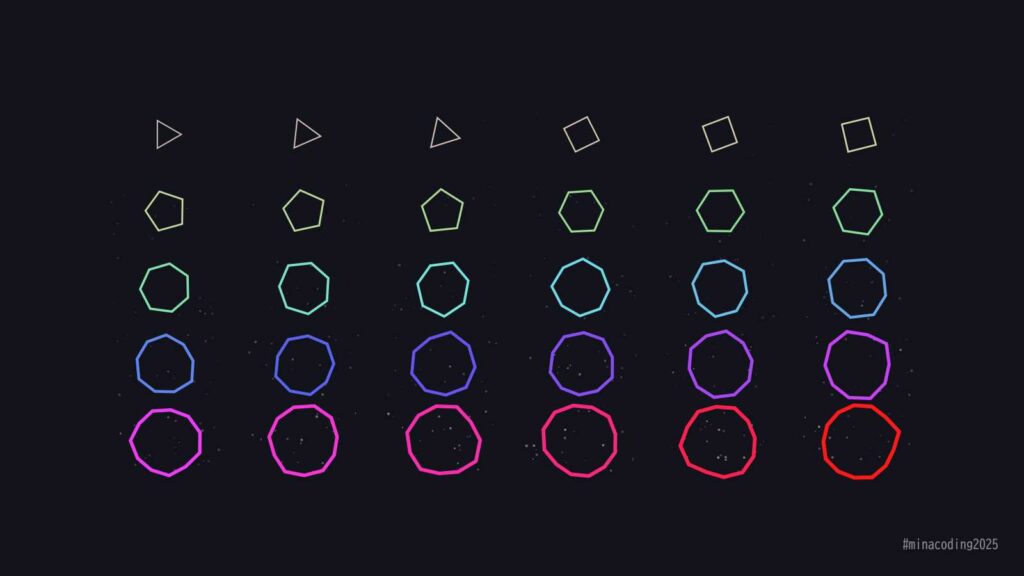

* * @desc

* ブログ記事のセクション「発見1:企画に参加し、『強制的に作る環境』に飛び込む」の

* ために制作したジェネラティブアートです。

* * 30のグリッドは30日間の挑戦を、そして左上から右下へと形や色が変化して

* いくオブジェクトは、日々の積み重ねによるスキルとアイデアの成長を象徴しています。

* 周囲の光の粒子は、コミュニティから得られる刺激やひらめきを表現しています。

* * @license

* This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

* http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

* * Takuya Watari

* Website: https://watataku-artist-katsuyaku.com/

* X: https://x.com/Watataku_Art

*/

function setup() {

createCanvas(1600, 900);

colorMode(HSB, 360, 100, 100, 100);

noLoop(); // 静的な画像なので一度だけ描画

// 背景を描画

background(240, 30, 10);

// 30日間の成長を描画

drawGrowthGrid();

// テキストを追加

fill(0, 0, 100, 50);

textSize(20);

textAlign(RIGHT, BOTTOM);

textFont('monospace');

text('#minacoding2025', width - 40, height - 40);

}

// 30日間の成長をグリッドで描画する関数

function drawGrowthGrid() {

const cols = 6;

const rows = 5;

const total = cols * rows;

const padding = 150;

const gridW = width - padding * 2;

const gridH = height - padding * 2;

const cellW = gridW / cols;

const cellH = gridH / rows;

let count = 0;

for (let j = 0; j < rows; j++) {

for (let i = 0; i < cols; i++) {

const x = padding + i * cellW + cellW / 2;

const y = padding + j * cellH + cellH / 2;

const progress = count / (total - 1); // 0.0 から 1.0 の進捗度

// 1. ひらめきや刺激を表す光の粒子

drawInspiration(x, y, cellW, cellH, progress);

// 2. 成長する作品(オブジェクト)

drawWork(x, y, progress);

count++;

}

}

}

// 日々の作品を象徴するオブジェクトを描画

function drawWork(x, y, progress) {

// progressに応じてパラメータを変化させる

const baseSize = 50;

const size = baseSize + progress * 70;

const hue = map(progress, 0, 1, 0, 360); // 色が豊かになる

const saturation = map(progress, 0, 1, 10, 90);

const brightness = map(progress, 0, 1, 80, 100);

const complexity = 3 + floor(progress * 10); // 形が複雑になる

const angleOffset = progress * PI;

push();

translate(x, y);

stroke(hue, saturation, brightness);

strokeWeight(map(progress, 0, 1, 2, 6));

noFill();

// 頂点の数が増えていく多角形を描画

beginShape();

for (let i = 0; i < complexity; i++) {

const angle = map(i, 0, complexity, 0, TWO_PI) + angleOffset;

const r = size / 2 + (noise(x * 0.1, y * 0.1, i) - 0.5) * 20 * progress;

const px = cos(angle) * r;

const py = sin(angle) * r;

vertex(px, py);

}

endShape(CLOSE);

pop();

}

// 周囲からの刺激やひらめきを表現する粒子を描画

function drawInspiration(x, y, w, h, progress) {

const particleCount = floor(5 + progress * 20);

noStroke();

for (let i = 0; i < particleCount; i++) {

const px = x + (random() - 0.5) * w * 0.8;

const py = y + (random() - 0.5) * h * 0.8;

const pSize = random(1, 4);

const pAlpha = random(10, 50) * progress;

fill(0, 0, 100, pAlpha);

circle(px, py, pSize);

}

}伸び悩んでいた僕がまず試したのが、コミュニティ企画に参加して「強制的にアウトプットする環境」に身を置くことでした。

僕が参加したのは、X(旧Twitter)上で開催されていた「#minacoding2025」という企画です。これは、毎日決められたテーマで作品を投稿するというもの。

正直、始める前は「毎日なんて無理だろう…」と不安でした。しかし、結果的にこの挑戦が、僕の停滞感を吹き飛ばしてくれたのです。

30作品を作って見えたこと

毎日作品を作り続けることで、たくさんの発見がありました。

- 知識が「使える技術」に変わる: 学んだことをすぐ試すので、知識が頭の中だけでなく手と指に定着していく感覚がありました。

- 制作スピードが上がる: 毎日なので、良い意味で完璧を求めなくなります。「限られた時間でどう形にするか?」を考えるクセがつき、驚くほど制作スピードが上がりました。

- アイデアの引き出しが増える: 他の参加者の多様な作品から「こんな表現があったのか!」と毎日刺激をもらえ、自分のアイデアの幅が格段に広がりました。

一人で黙々と制作する時間も大切ですが、時にはこうした企画に参加して「締切」という強制力を借りるのは、上達への最高の近道だと断言できます。

この企画で得られた、より詳しい技術的な発見や学びについては、こちらの記事に詳しくまとめています。興味のある方はぜひご覧ください。

関連記事:#minacoding2025挑戦で得られた発見の詳細はこちら

発見2:「テーマ」を持って創ると、学習のアンテナが立つ

上記画像のコードを見る(3/4)

(ここをクリックすると以下が開く)

/**

* @title The Learning Antenna

* @author Takuya Watari (watataku)

* @date 2025-08-05

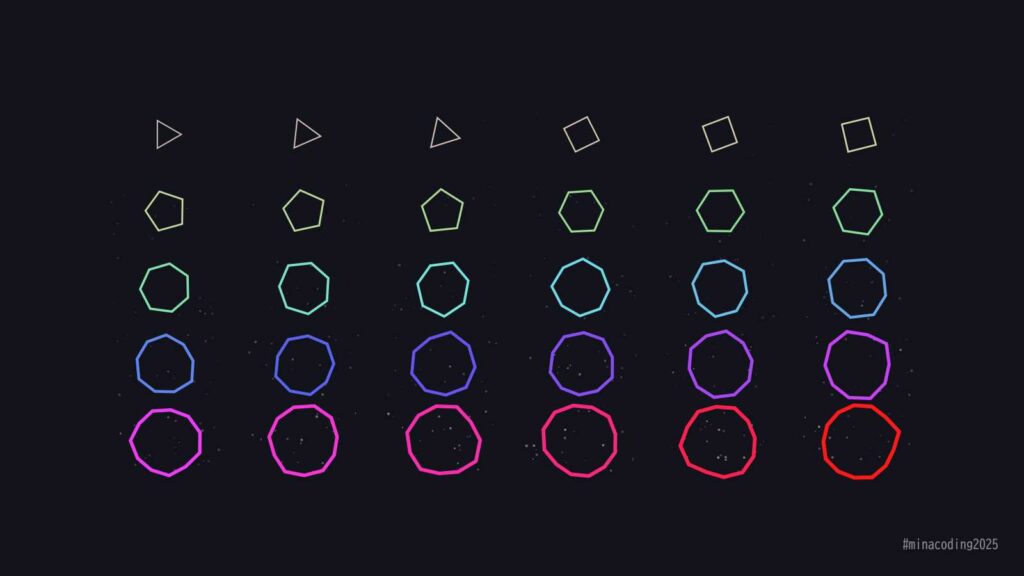

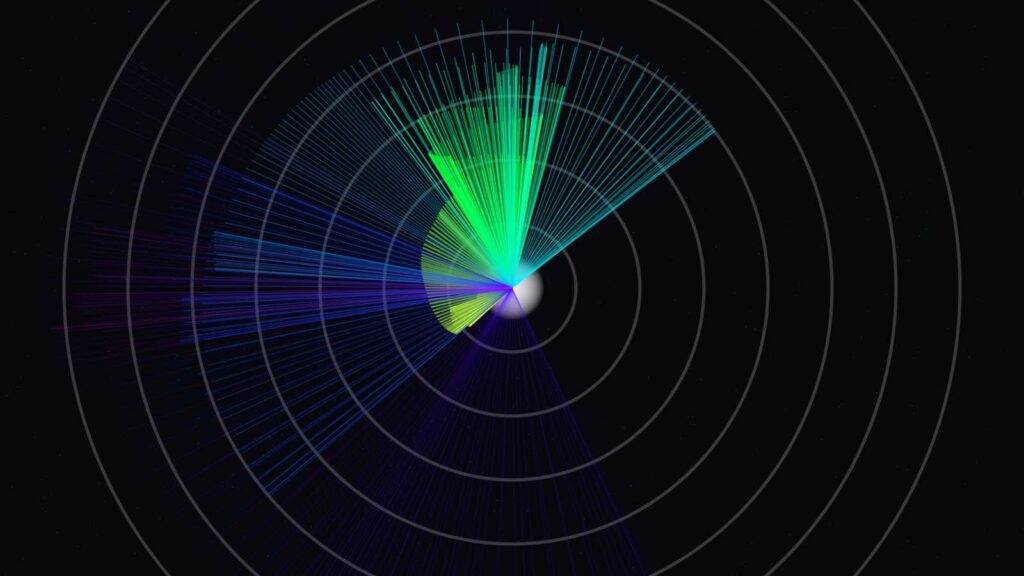

* * @desc

* ブログ記事のセクション「発見2:「テーマ」を持って創ると、学習のアンテナが立つ」の

* ために制作したジェネラティブアートです。

* * 無数の情報が漂う中から、設定した「テーマ(特定の色)」に合致する情報だけを

* 自動的に捕捉する「学習のアンテナ」を視覚的に表現しました。

* * @license

* This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

* http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

* * Takuya Watari

* Website: https://watataku-artist-katsuyaku.com/

* X: https://x.com/Watataku_Art

*/

let particles = [];

const themeColor = 190; // 今日のテーマカラー(シアン系)

function setup() {

createCanvas(1600, 900);

colorMode(HSB, 360, 100, 100, 100);

noLoop();

// 情報の粒子を生成

for (let i = 0; i < 1500; i++) {

particles.push({

pos: createVector(random(width), random(height)),

// 10%の確率でテーマに関連する情報にする

isThemeRelated: random() < 0.1,

size: random(2, 6),

shape: random(['circle', 'rect', 'triangle']),

});

}

// 描画処理

background(230, 40, 15);

drawParticles();

drawAntenna();

}

// 情報の粒子を描画する関数

function drawParticles() {

for (const p of particles) {

let h, s, b, alpha;

if (p.isThemeRelated) {

// テーマに関連する情報は、テーマカラーで明るく描画

h = themeColor;

s = 80;

b = 100;

alpha = 90;

} else {

// 関係ない情報は、彩度の低い様々な色で描画

h = random(360);

s = random(5, 20);

b = random(40, 80);

alpha = 60;

}

noStroke();

fill(h, s, b, alpha);

push();

translate(p.pos.x, p.pos.y);

rotate(random(TWO_PI)); // 向きをランダムに

if (p.shape === 'circle') {

circle(0, 0, p.size);

} else if (p.shape === 'rect') {

rectMode(CENTER);

rect(0, 0, p.size, p.size);

} else {

triangle(0, -p.size, -p.size, p.size, p.size, p.size);

}

pop();

}

}

// 中央のアンテナと接続線を描画する関数

function drawAntenna() {

const centerX = width / 2;

const centerY = height / 2;

// アンテナ(自分自身)の中心に後光を描画

for (let i = 300; i > 0; i -= 10) {

fill(themeColor, 80, 100, 2);

noStroke();

circle(centerX, centerY, i);

}

// アンテナ本体

stroke(themeColor, 30, 100);

strokeWeight(3);

noFill();

circle(centerX, centerY, 80);

line(centerX, centerY - 40, centerX, centerY - 80);

// 接続線を描画

for (const p of particles) {

if (p.isThemeRelated) {

strokeWeight(1);

stroke(themeColor, 80, 100, 50);

line(centerX, centerY, p.pos.x, p.pos.y);

}

}

}

// マウスがクリックされたときに画像を保存する関数

function mouseClicked() {

let y = year();

let m = month();

let d = day();

let h = hour();

let mi = minute();

let s = second();

let fileName = 'artwork-discovery2-' + y + '-' + m + '-' + d + '-' + h + '-' + mi + '-' + s;

saveCanvas(fileName, 'png');

print(fileName + '.png として画像を保存しました。');

}がむしゃらに量をこなす中で、次に気づいたのが「テーマ」を持って作品をつくることの大切さです。

企画では毎日お題(テーマ)が与えられましたが、これが学習効率を劇的に高めてくれました。

「テーマ」とは、例えば「雨」「幾何学模様」「夏の思い出」といった、作品の題材のことです。なぜテーマを持つと良いのでしょうか?

学習のアンテナが鋭くなる

「よし、今日は『ピクセルアート』をテーマに創ろう!」

そう決めた瞬間から、あなたの脳は「ピクセルアート」に関する情報を自動的に集め始めます。

- 「この表現を再現するには、どんな知識が必要だろう?」

- 「他の人はピクセルでどんな表現をしているんだろう?」

- 「このサイトの解説が分かりやすそうだ!」

このように、テーマが学習のコンパスとなり、自ら興味を持って情報を探すようになるのです。漠然とネットサーフィンをするのに比べ、情報への集中力と吸収率が全く違います。

もしあなたが「次は何を創ろうかな…」と迷ったら、まずはどんなに小さなことでもいいので、「テーマ」を決めてみてください。それだけで、世界の見え方が少し変わるはずです。

発見3:「コンセプト」が、作品と自分を成長させる力

上記画像のコードを見る(4/4)

(ここをクリックすると以下が開く)

/**

* @title The Core Concept

* @author Takuya Watari (watataku)

* @date 2025-08-05

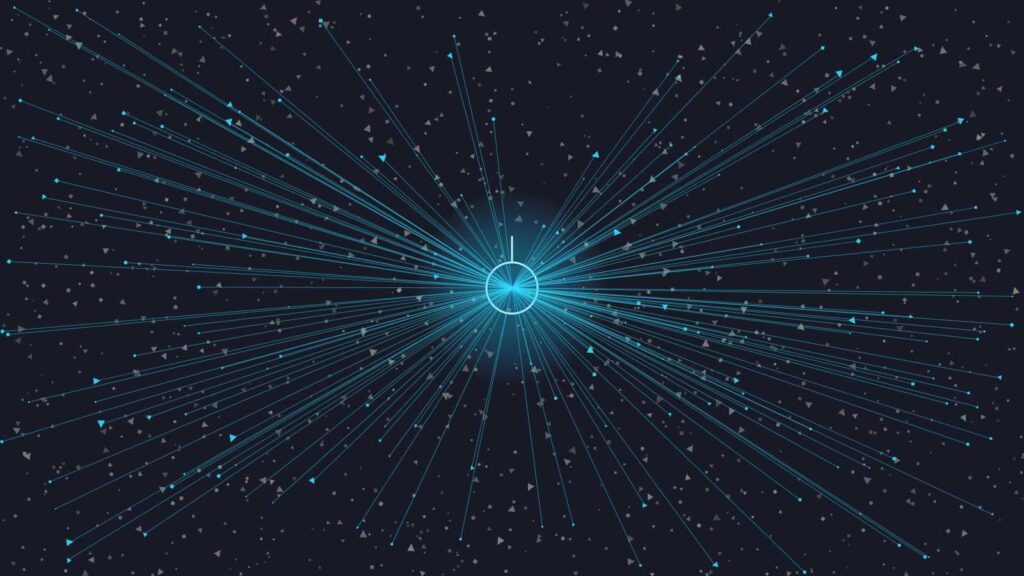

* * @desc

* ブログ記事のセクション「発見3:「コンセプト」が、作品と自分を成長させる力」の

* ために制作したジェネラティブアートです。

* * 中央の輝く核である「コンセプト」が、無機質な「テーマ」の断片にエネルギーを

* 与え、意味のある一つの作品へと昇華させる(魂を吹き込む)瞬間を表現しました。

* * @license

* This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

* http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

* * Takuya Watari

* Website: https://watataku-artist-katsuyaku.com/

* X: https://x.com/Watataku_Art

*/

function setup() {

createCanvas(1600, 900);

colorMode(HSB, 360, 100, 100, 100);

noLoop();

// 背景

background(240, 50, 5);

// 描画処理

drawThemeParticles();

drawConceptCoreAndEnergy();

}

// テーマの断片(線や粒子)を描画する関数

function drawThemeParticles() {

const centerX = width / 2;

const centerY = height / 2;

const maxRadius = width / 1.5;

for (let i = 0; i < 2000; i++) {

// 画面全体にランダムに配置

const angle = random(TWO_PI);

const r = sqrt(random()) * maxRadius; // 中心に集まりすぎないようにsqrt()を使う

const x = centerX + cos(angle) * r;

const y = centerY + sin(angle) * r;

// 初期状態の色や形

const hue = random(180, 300);

const saturation = 40;

const brightness = 60;

const alpha = 30;

const weight = random(0.5, 2);

stroke(hue, saturation, brightness, alpha);

strokeWeight(weight);

point(x, y);

}

}

// コンセプトの核と、そこから広がるエネルギーを描画する関数

function drawConceptCoreAndEnergy() {

const centerX = width / 2;

const centerY = height / 2;

// 1. コンセプトの核(強く輝く中心)

for (let i = 100; i > 0; i -= 2) {

noStroke();

fill(0, 0, 100, 5);

circle(centerX, centerY, i);

}

fill(0, 0, 100);

circle(centerX, centerY, 10);

// 2. コンセプトから広がるエネルギーの波紋と、影響を受けたテーマ

const energyRings = 5;

const maxRadius = width / 2;

for (let r = 50; r < maxRadius; r += 1) {

// 円周上の点を計算

const angle = noise(r * 0.01) * 10;

const x = centerX + cos(angle) * r;

const y = centerY + sin(angle) * r;

// エネルギーの影響を受けた線の描画

const distanceRatio = r / maxRadius; // 中心からの距離の割合

const hue = map(r, 0, maxRadius, 30, 330) % 360;

const saturation = 100;

const brightness = 100;

const alpha = (1 - distanceRatio) * 80;

const weight = 2.5 * (1 - distanceRatio) + 0.5;

stroke(hue, saturation, brightness, alpha);

strokeWeight(weight);

line(centerX, centerY, x, y);

// エネルギーの波紋を時々描画

if (r % 100 < 1) {

noFill();

stroke(0, 0, 100, 20);

strokeWeight(5);

circle(centerX, centerY, r * 2);

}

}

}

// マウスがクリックされたときに画像を保存する関数

function mouseClicked() {

let y = year();

let m = month();

let d = day();

let h = hour();

let mi = minute();

let s = second();

let fileName = 'artwork-discovery3-' + y + '-' + m + '-' + d + '-' + h + '-' + mi + '-' + s;

saveCanvas(fileName, 'png');

print(fileName + '.png として画像を保存しました。');

}そして、「テーマ」の重要性に気づいた僕に、もう一段階深い発見がありました。それこそが、今回の最大の収穫である「コンセプト」の存在です。

もしテーマが「何を作るか(What)」だとすれば、コンセプトは「なぜ、どのように表現するか(Why/How)」という、作品の魂であり、作家の姿勢そのものです。

少し分かりにくいかもしれないので、このブログを例にお話しします。

- このブログのテーマ: クリエイティブコーディングの学習方法

- このブログのコンセプト: クリエイティブコーディング1万時間の歩き方

2025年12月にテーマとマニフェストをVer2に更新しました。

ただ情報を発信するだけでなく、「初心者が世界レベルのアーティストになるまでの成長過程を、良いところも悪いところも全部見せる」というコンセプトがあるからこそ、「そのために、僕自身が本気で学び、考え、発見を積み重ねて発信しよう」という具体的な行動と、困難な時でも続けられるモチベーションが生まれるのです。

作品作りも全く同じでした。

例えば、僕が作品を創るときの大きなテーマは「すごくて、かわいい」「すごくて、かっこいい」です。

ここに、「見る人が思わず笑顔になるような、遊び心を加える」という僕なりのコンセプトをプラスする。

すると、

「ただ技術的にすごいだけの作品じゃない」

「どうすれば、もっとインタラクティブで触って楽しくなるだろう?」

「どんな色を使えば、ワクワクする気持ちを表現できるかな?」

と、表現に一本の芯が通り、「自分らしい表現」とは何かを深く考えるきっかけになりました。

コンセプトは、あなたの作品に魂を吹き込み、あなた自身の作家性をも成長させてくれる、強力なエンジンなのです。

まとめ:伸び悩んだら「量・テーマ・コンセプト」を意識しよう

2025年6月、がむしゃらに30作品を創り続けた僕が掴んだ、伸び悩みの壁を打ち破るための3つの発見。それは、

- 量をこなす(Just Do It): 企画に参加するなどして、強制的にアウトプットする環境に身を置く。質は後からついてくる。

- テーマを持つ(What): 「何を作るか」を決め、学習のアンテナを立てる。インプットの質を高める。

- コンセプトを練る(Why/How): 「なぜ、どう表現するか」を考え、作品に魂を込める。自分らしい表現を見つける。

もし、あなたが今クリエイティブコーディングの学習で伸び悩みを感じているなら、それはあなたが真剣に創作と向き合っている証拠です。

ぜひ、騙されたと思ってこの3つの発見を試してみてください。

きっと、あなたの目の前に新しい道が拓けてくるはずです。

僕も「クリエイティブコーディング1万時間」の道を、あなたと一緒に歩んでいきたいと思っています。この記事が、あなたの壁を打ち破るための、ささやかな光となれば嬉しいです。

それでは今日もレッツワクワクコーディング。